Où trouver les produits équitables Fairtrade/Max Havelaar ?

En poursuivant la navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies et autres traceurs, notamment pour effectuer des statistiques de visite et optimiser la fonctionnalité du site, en accord avec notre politique de protection de votre vie privée.

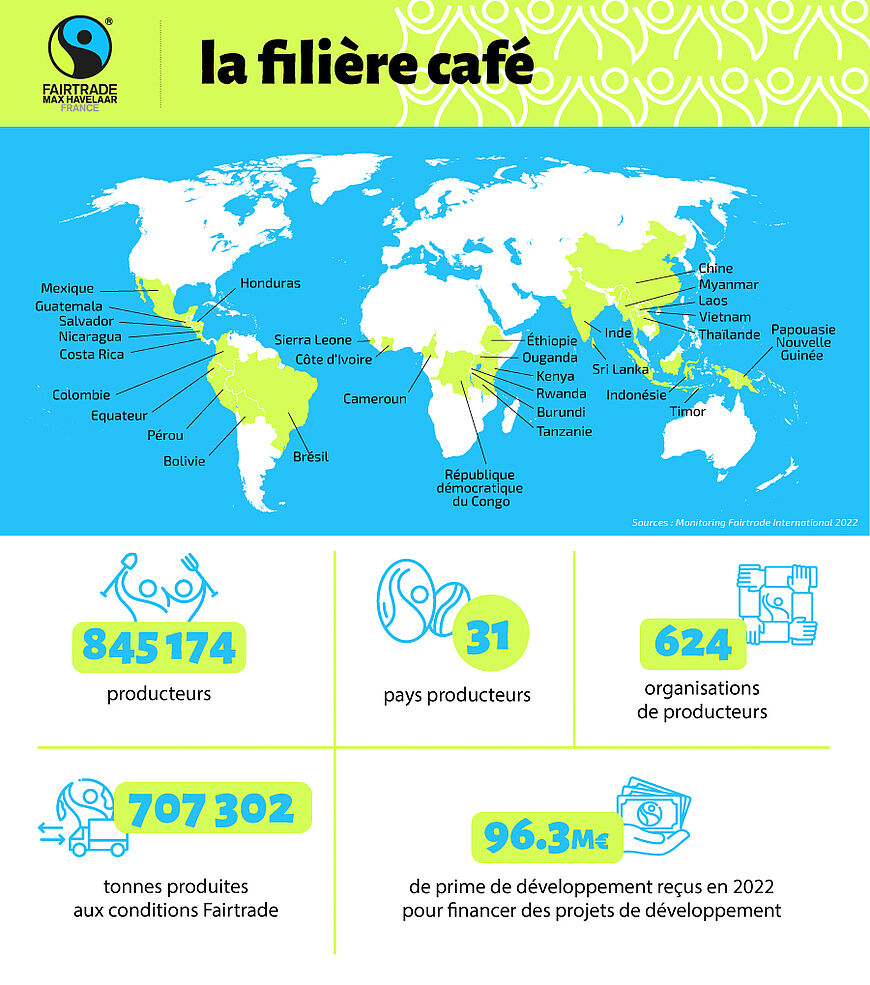

Le café, produit phare et historique du commerce équitable, occupe une place particulière dans l'histoire de Max Havelaar. Il est cultivé par des producteurs et productrices, auxquels le commerce équitable garantit une meilleure rémunération supérieure. Le commerce équitable permet par ailleurs aux producteurs d'investir dans leurs parcelles et d'améliorer leur conditions de vie et celles de leur communauté tout en favorisant une culture durable du café.

Le café, qui n'est produit que dans des pays de la ceinture tropicale, est la première matière agricole échangée dans le monde. Plusieurs facteurs ont fait de lui un produit phare du commerce équitable :

Ce n'est donc pas un hasard si l'histoire de l'ONG Max Havelaar est directement liée à celle du café. En 1986, une coopérative mexicaine de producteurs de café, UCIRI (Union de Comunidades de la Region del Istmo), interpelait une ONG néerlandaise : « Évidemment, recevoir chaque année vos dons pour acheter un camion ou construire une petite école afin que la pauvreté soit plus supportable, c'est bien. Mais le véritable soutien, ce serait de recevoir une rétribution plus juste pour notre café. » Le mouvement Fairtrade/Max Havelaar voyait le jour deux ans plus tard avec cet objectif : donner les moyens aux producteurs unis de prendre leur avenir en main.

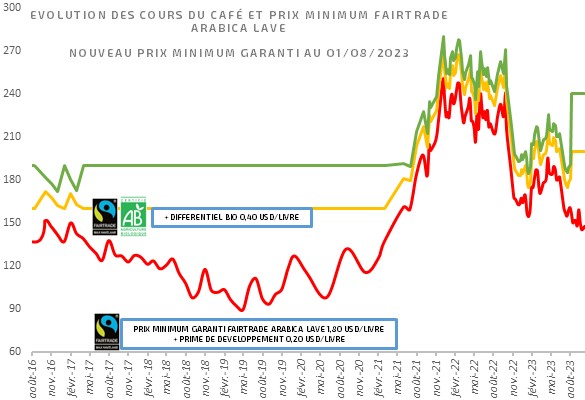

Le prix du café sur le marché mondial est négocié en bourse et soumis à de fortes fluctuations. Lorsque le cours est faible, il n’est pas rare que des millions de cultivateurs, impuissants, se retrouvent dans l'incapacité de couvrir leurs coûts de production. Leur situation est d'autant plus alarmante qu'ils sont confrontés à la hausse des coûts agricoles.

Les producteurs de café dépendent d’un nombre réduit de négociants. Face à eux, ceux qui ne sont pas regroupés en coopératives sont particulièrement fragiles, sans compter qu'ils n'ont pas accès aux informations concernant le marché et les prix.

Un peu plus loin dans la chaîne, les cultivateurs n'ont pas leur mot à dire face aux 25 millions de producteurs les 5 plus gros traders achètent 50% des volumes mondiaux de café vert.

De plus en plus aléatoires, les fortes pluies et les sécheresses rendent très difficile la prévision des revenus de la saison. Ces aléas climatiques, couplés à la hausse des températures, favorisent par ailleurs l'apparition de maladies et d'organismes nuisibles (insectes, champignons...). En particulier, la rouille du caféier, une maladie fongique qui entraîne à la fois des baisses de rendements et des pertes de qualité, fait actuellement des ravages dans de nombreuses régions de production (plus de 50 % de l’ensemble de la zone de production en Amérique centrale, 30 à 40 % dans certains pays d’Amérique du Sud). Les conséquences sont dramatiques pour les paysans travaillant sur des surfaces cultivées de petite taille. Sachant qu'un caféier, après avoir été planté, a besoin d'au moins 4 ans pour commencer à produire des fruits, il suffit de quelques mauvaises saisons pour que les cultivateurs ne soient plus en mesure de renouveler les plants.

De l'arbuste au grain, en passant par la cerise : comment le café est-il fabriqué ?

Au début du cycle du café, il y a un petit arbuste, le caféier, dont il existe deux grandes variétés : l'arabica et le robusta. Au bout de quatre ans en moyenne après avoir été planté, il produit des fruits, les cerises de café, qui mûrissent tranquillement sur l'arbre. Dans les petites plantations, elles sont intégralement récoltées à la main. Chaque cerise contient 2 grains de café. Une fois débarrassés de la partie charnue, selon deux techniques qui diffèrent en fonction de la variété, les grains sont décortiqués, triés et exportés. On parle alors encore de « café vert ». C'est l'étape de la torréfaction qui développe ensuite les arômes pour aboutir au café proprement dit.

Dans le secteur du café, le prix minimum garanti pour les producteurs et les productrices est l'un des effets les plus importants du commerce équitable. En cas de chute des cours – un aléa fréquent dans le marché du café –, le prix minimum garanti agit comme un filet de sécurité. Les producteurs et productrices peuvent ainsi recevoir jusqu'au double du prix payé sur les marchés locaux conventionnels. Vous pouvez consulter le prix minimum et la prime de développement sur le site de Fairtrade International.

En revanche, quand les cours des marchés mondiaux sont plus élevés que le prix minimum garanti, les producteurs en bénéficient et peuvent négocier un meilleur prix.

L'équipe de Max Havelaar France s’est rendue au Brésil aux côtés de la CLAC afin de rencontrer et d’échanger avec les producteurs de plusieurs coopératives certifiées.

Découvrez son récit.